目录

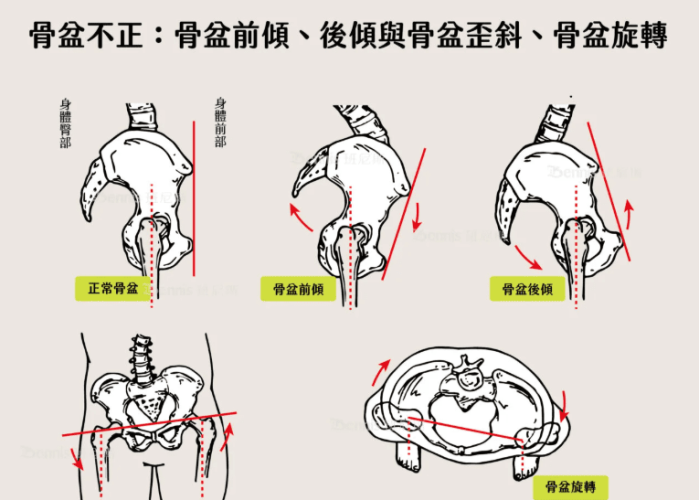

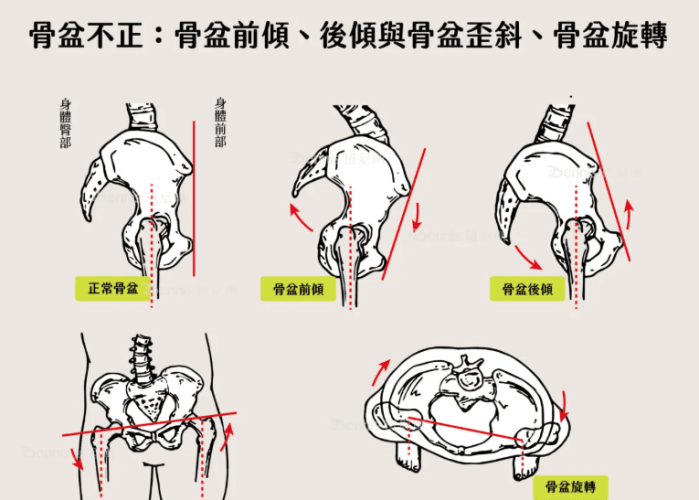

骨盆歪斜怎麼回事?原因、危害及糾正動作有哪些?骨盆歪斜可能由姿勢不良、受傷或肌肉緊繃導致,會引起腰背痛、腿部不等長等問題。透過正確姿勢、伸展運動和專業矯正,可以有效改善骨盆歪斜,恢復身體平衡,提升生活品質。

造成骨盆歪斜的原因

骨盆位於人體核心部位,連接脊柱與下肢,對於維持整體姿勢穩定至關重要。若骨盆產生偏斜,可能導致身體受力不均,引發各種姿態異常與肌肉不適症狀。導致骨盆歪斜的原因眾多,其中主要包含 遗传体质因素、错误的日常姿勢习惯、运动不足及肌肉失衡,以及 创伤或手术的影响 等方面。

1. 遗傳和體質的影響

部分人的骨盆歪斜可能與遗传體質 有關,例如骨盤結構本身的不對稱性。這種差異可能來自父母遺傳所形成的骨架比例、關節穩定度或是肌肉張力不均衡等因素,使得骨骼排列天生不穩定,較易形成偏斜現象。

此外,身體的體質 也會影響骨盆的位置穩定性。例如脂肪分佈的模式可能使一側骨盆承受更多壓力,或因肌力分布不均,造成一側肌肉過度緊繃、對側過度鬆弛。這類不平衡可能導致骨盆傾斜,使身體重心偏向一邊,而身體為了補償平衡感,又會進一步調整姿勢,形成惡性循環。

2. 錯誤姿勢造成的影響

日常生活中的 錯誤姿勢習慣 是導致骨盆歪斜的主要原因之一。許多人在長時間站、走或坐的時候,不自覺地將身體偏向某一側,形成 習慣性的歪斜姿勢。

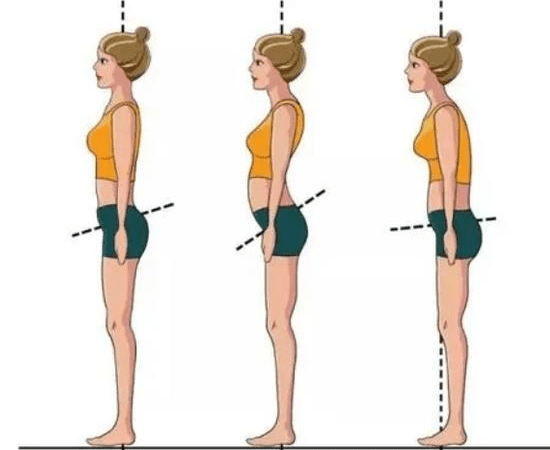

長期保持不良站姿或走姿,例如 久坐或長期站立偏重一邊,都可能導致骨盆歪斜。例如,長時間坐在缺乏適當腰部支撐的椅子上,可能導致腰椎彎曲度異常,進一步影響骨盆的平衡。此外,如果站著時總是把身體重量偏向一腳站立,而讓另一邊的髖關節長時間保持放鬆狀態,也會影響兩邊的肌力平衡,造成骨盆傾斜。同樣地,走路時若姿態不平衡,一側腿受力較大,長時間下來可能會讓骨盆產生不對稱變化。

另一個影響骨盆正位的因素是習慣長時間盤腿而坐或翹腳,這種姿勢容易使一邊臀肌及大腿外側肌群長期受壓縮,造成髖關節周圍肌肉張力失衡。久而久之,身體會為了代償肌肉緊繃而導致姿態異常,最終形成骨盆歪斜的狀況。

當身體姿勢不穩定時,為了保持重心,身體可能出現一系列代償性動作,例如一側肩部下降,另一側升高,使上半身出現扭曲感。長期處於這樣的状态,不僅影響骨盆本身,甚至可能導致 脊椎曲度改變、腰背疼痛等症狀。

3. 運動不足與肌肉不平橫

長期缺乏運動 可能導致全身肌肉張力不平衡,而影響骨盆正位。肌肉作為控制骨骼排列的主要結構之一,當其無法提供對骨盆足夠穩定度時,骨盆便容易發生偏移。

長時間 不活動 或 過度集中單一部位的訓練,可能會導致特定肌群的張力升高,另一側相對弱化,使得骨盆出現傾斜的狀態。例如久坐的人常有腰肌過於僵硬,而腹部核心力量不足的情況,這可能會讓腰椎向前彎曲幅度加大,造成骨盆前傾或後傾等情況。

另外, 長期坐姿工作或活動不足 的人們,常常容易發展出不良的 核心肌群與穩定性肌群的功能失衡。例如,髖關節附近的拮抗肌肉 ( 例如梨狀肌及髂腰肌) 如果失去正常伸展和力量,可能導致髖部旋轉異常,而進一步使骨盆位置發生偏移。

4. 創傷和手術後可能出現的偏移

當骨盆遭受創傷或經歷過 骨盆附近的重大外科手術(如髖關節置換、骨盆骨折手術等)時,可能影響其原本正常位置。骨折後若恢復不全或復位不準確,容易留下結構上的一些偏差。此外手術時為了進行切口,可能切開某些筋膜層或造成周圍組織的緊張度變化。在術後復健過程中有關節韌帶緊織或疤痕收縮等現象都可能會影響整個區的活動性和平衡穩定。

另外某些術後病患往往會產生對稱性的姿勢習慣(例:傾向不使用受損一側肢體負重等)長時間這種情況也會間接誘發骨盆偏斜。

綜合以上各種因素我們不難理解,骨盆歪斜並非一時形成,往往涉及多重影響相互關聯影響的結果。要糾正骨盆位置必須針對根本原因進行調整才能從根源改善此類狀況。

骨盆歪斜造成的危害

骨盆位於人體中心,與脊椎、髖關節及下肢骨骼緊密關聯,因此一旦歪斜,可能產生一系列健康問題,特別是 腰部和髖部關節的負荷過重與損傷,姿態與行走步態異常、以及影響身體其他器官 等。此外,長期處於不平衡的姿態,還可能誘發 慢性背痛與神經受壓等相關症狀,嚴重時更會影響日常生活活動。

1.下背疼痛與僵硬

骨盆位置偏斜會對腰背部肌群和韌帶造成壓力,特別是一側髖骨或髂骨傾斜時,會導致一側 腰肌過於緊繃,而另一側相對鬆弛。這種不平衡可能導致腰椎受壓異常,進而引發 慢性下背痛及僵硬。

例如,若骨盆向前或向側邊歪斜,會使 腰椎過度彎曲或彎向一邊,增加椎間關節的負擔,導致椎體之間的摩擦加劇。這會使得長期姿態受影響的人容易因腰背疲勞而導致背痛症狀更加顯著,特別是在站立、久坐後或做重體力勞動時更為明顯。此外,腰椎部位的穩定性下降可能影響 脊柱兩側肌群的協調作用,使得背部肌肉因長期過度代償而出現酸痛及疲勞感。

此外,由於姿態不正常, 身體會以額外動作來保持平衡,進而導致腰腹部周圍肌肉持續緊繃,影響局部血液循環與神經的舒適性,進一步造成僵硬及慢性疼痛,使得身體的柔韌度及活動範圍減少。

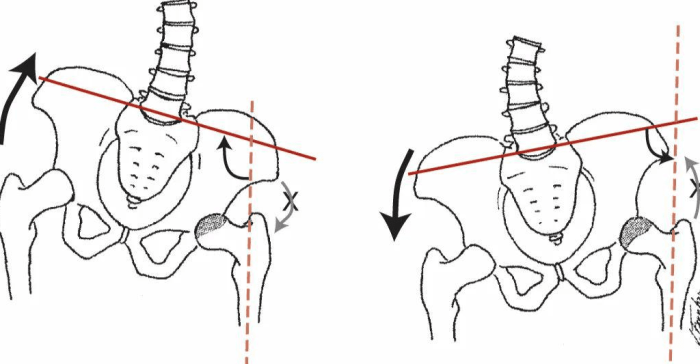

2.髖關節的僵硬及可能導致腿長的明顯不對稱

髖關節作為骨盆和大腿骨之間的主要連接結構,骨盆位置一旦出現偏斜,會造成髖關節受壓不平衡,影響其關節靈活性。如果一邊骨盆高於另一邊,可能會讓對應側的股骨頭承受更大的摩擦及壓力,長期之下導致 髖關節的柔軟度下降,動作受限,甚至導致關節退化和疼痛。

另一種影響是,如果髖骨歪斜導致髖關節承重方式不平衡,可能出現 單腳看似比另一邊「變長或變短」的情況。例如在一側骨盆抬高的時候,會導致相對應的一腳 從外觀上看起來比另一腳長,而導致走動時步態不均。雖然骨頭長度可能正常,但 肌肉張力不均及關節位置偏差 會讓雙腳產生功能性腿長不等。長期這種問題會導致一側腳跟、膝關節及腰臀部分過度勞累,進一步誘發關節炎症、慢性肌膜疼痛,甚至神經壓迫性問題。

3.骨盆歪斜引發其他身體不適症狀及內臟壓力

骨盆作為連接身體上下的結構之一,若出現偏斜現象,除了對骨關節有顯著影響外,還可能干擾上半身的重心穩定。由於人體姿態異常,可能會引起 胸椎和頸椎側彎,讓肩膀和上半身出現不對稱的情況。這種代償性的姿態調整,容易導致肩背部長期緊繃甚至出現僵硬與疼痛。

此外,骨盆與盆腔之間的聯繫也非常密切,因此若骨盆傾斜過度, 可能會導致骨盆內部器官受壓,尤其是女性的子宮、膀胱與直腸可能因骨盆異常位移而受力變化,產生 婦科方面的不適,例如經期不規則、骨盆腔壓力不適、頻尿、便意遲緩等問題。

同時, 胸腔和呼吸系統也可能受影響。由於胸腹連結緊密,當骨盆偏斜導致胸椎歪斜或脊柱彎向一邊時,橫膈膜可能無法充分擴張,導致肺部呼吸效率下降,使人容易感到 呼吸吃力或氣短,長期下來甚至影響整體心肺健康。

4.可能使身體產生神經壓迫與疼痛

神經通道在椎體和骨盆之間穿越時會有明顯關聯性。若因為骨盆傾斜而使得坐骨神經途經壓迫(例如壓迫梨狀肌或腰椎間盤壓迫神經)就可能引發一連串症狀,包括坐骨神經痛、腿麻腳涼以及行走異常等等現象。

這種情形通常伴隨著坐骨神經途經部位(比如從臀部傳至腳部下方區域)的異常壓迫,使得受影響側容易感受到刺痛感、發麻甚至失去感覺。同時當骨盆位置偏離後還有可能誘發腰間椎體變異或關節囊受壓使得局部炎症或慢性損耗加劇從而在神經壓縮與軟組織病變雙方面產生更多健康危害。

總之骨盆的不平衡問題不僅限於關節疼痛還影響到了全身健康及生活質量。若未能早期發現并進行糾正那麼問題就會隨著時間堆積日益嚴重影響正常活動和身心健康。

改善及矯正骨盆位置的正確方式

改善與矯正骨盆歪斜需要針對原因調整姿勢習慣,透過適度運動恢復身體的平衡與穩定,並結合物理治療促進肌肉協調。以下將具體探討如何透過 保持正確站、走、坐姿,適當拉伸緊繃肌群,進行加強肌力和平衡能力訓練,以及配合運動和物理治療方法,有效改善及糾正骨盆歪斜。

1.保持良好的站姿、行走與坐姿

正確的姿勢是矯正骨盆歪斜的第一步。若長期保持錯誤的站立、行走或坐姿,容易導致肌肉不均衡和骨骼位置異常。

站立姿勢

正確的站立方式需要讓雙腳均勻分擔重量,站時應該感覺 重心平均分佈於腳跟和腳掌的內外側。 一般建議腳與肩同寬或稍窄一些,雙膝稍微彎曲(而非鎖死),同時保持髖部正對前方,不要偏向左或右。背部則應 自然挺直、收下巴、避免彎腰拱背,肩胛骨微收以調整肩膀水平位置。此外 不要長時間單邊站,或靠一腳承重,以免誘導一側骨盆過度傾斜。

正確站姿的關鍵在於調整 坐骨的平衡分布,也就是透過腳的位置來幫助髖骨和股骨頭找到中立支點。這一點非常重要因長期單側重心承壓可讓坐骨神經過於負載導致局部疼痛甚至進一步惡化姿態。

走路姿勢調整

良好的步行方式可以減輕腰背部的壓力同時維持身體中軸直立避免髖骨旋轉角度過大。走路時雙腳腳掌應該 平穩踩地、步態對稱,避免跨步過大造成臀部不必要的搖晃。

走路時應保持背部筆直、肩膀放松避免駝背和傾向一邊。此外腳跟先著地後過渡腳尖的完整步態循環對減少骨盆旋轉非常重要。若腳步過短會讓髖關節無法得到正常活動範圍而可能導致髖骨周圍肌群變得僵硬或不穩定最終誘發骨盆傾斜風險增加。

另外應特別留意自己在走路時 是否傾向某側負重,或是否因不平衡而產生「高低腳」的情況。如有此問題應主動尋找姿勢訓練的指導,調整步行方式並加強平衡訓練。

坐姿管理

長時間錯誤坐姿是最容易導致骨盆偏前或傾斜的因素之一。正確坐姿的基本重點是在選擇 具備良好腰椎支撐、深度足夠的椅子 讓坐骨得以正確支撐而非懸浮。雙腳應平放於地面膝蓋約為 90 度腳掌完整著地以幫助穩定髖部與脊椎姿勢。背部靠於椅背以減輕背部肌群壓力而非前彎拱背導致腰椎彎度改變影響骨盆正常角度。

此外坐時避免 盤腿 或長時間交叉腳而座因這種坐姿會壓迫梨狀肌、刺激坐骨神經,甚至造成髖關節一側旋轉不自然從而讓坐骨與髂骨產生偏移現象。

坐位訓練中也可考慮 每小時站起做伸展 有助減少長時間對髖部及下背造成的壓力進而維持骨盆健康位置

調整日常姿勢與動作模式

腰部支撐和姿勢提醒工具

針對久坐或長期從事姿態不佳工作之人,建議 加強腰部肌肉支撐訓練與適時利用支具 等方式,幫助穩定姿態。

腰墊是一種可調整坐骨姿勢的有效配件可提供 適當腰部支撐,減輕對腰背部及髖部造成的拉扯壓力,讓骨盆自然保持在正確姿勢上。

此外可搭配 電子設備(如姿勢監測應用程或智慧穿戴配件) 來協助改善日常的站姿與走路模式讓自己在不良姿勢發生即時修正習慣養成更加順利。

適當伸展及按摩放鬆緊繃肌群

長期姿勢不平衡可能造成一側肌肉緊縮對側鬆弛。因此透過特定拉伸訓練和物理放鬆方式有助改善骨盆歪斜狀況。

伸展運動的原則是放鬆髖部一側過度壓縮或僵硬之肌腱及肌肉組織。其中包括對髖關節屈曲主要肌群例如髂腰肌、股直肌、梨狀肌進行主動或靜態拉伸。透過伸展讓髖關節及髖外旋肌重新建立正常的長度並減輕壓迫可促進整體的協同功能。

建議可嘗試如下的拉伸方式來改善緊繫肌肉:

-

髖腰伸展 (lunge stretch)

採用單腳前伸的弓步姿勢透過上身向伸展腿側傾斜可對該一側髂腰肌肉施以輕微拉伸動作每次可進行20-30秒反覆進行數組幫助肌肉恢復柔軟體感。 -

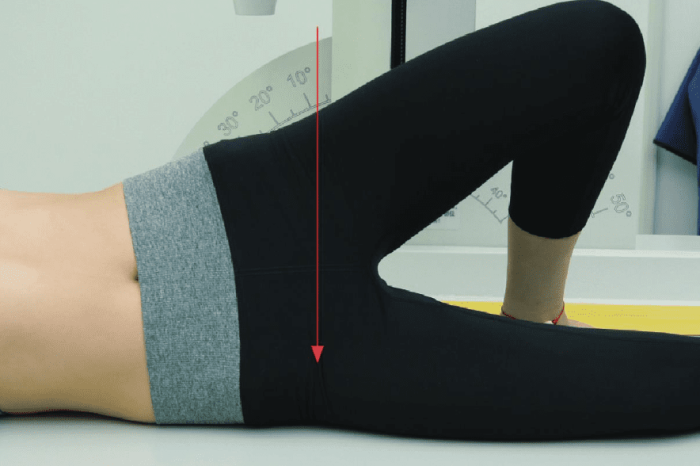

躺姿髖外旋拉伸(reclining pigeon pose)

躺下並曲膝,單腳置於另一大腿上後慢慢牽拉靠近自身方向拉伸臀肌區。這個動作主要針對梨狀肌及臀肌群幫助舒緩因坐骨受壓產生之僵硬疼痛症狀,改善對骨盆之控制性。 -

外旋肌肉拉伸(figure-four stretch seated or lying)

若採坐姿可單腳踩於地後將腳跟抬置於對邊膝蓋並朝自己輕拉可產生外旋肌之伸展效果針對臀大肌與梨狀肌產生良好緩衝效果。

另外配合 按摩或筋膜松动 技巧也可針對局部肌肉僵硬與筋膜層黏黏現象進行深度治療有助於降低過緊肌群對骨盆位置所造成的影響。

透過每日進行這些放鬆運動搭配適度熱身可以幫助骨盆肌肉重新適應中立對位狀態讓骨骼與關節在正常生物力學上發揮功能。

加強肌力與核心穩定

單一肌肉拉伸雖然有助於調整髖骨位置,但要 長期維持骨盆穩定則需要依靠整體核心肌肉控制力 的提升與 臀部及髖部穩定肌群力量訓練。

-

提升臀部力量

臀大肌和膕旁肌是支撐骨盆與髖部的重要肌群。可透過橋式訓練、側步蹲等強化運動來訓練此部分肌群以幫助恢復骨盆正常承托能力。例如做「橋式」時需平躺地面雙腳曲膝雙手輕握臀部上方慢慢收緊臀肌後往上抬離地至臀部與肩膀連線為直線狀態持續幾秒緩慢放下重覆多次這可提升肌力與平衡度減少因肌肉過於弱或無法支撐而導致的不平衡。 -

核心肌群訓練 加強腹部、背部和脊椎支持肌群是讓骨盆穩定的關鍵其中包括練習平板式訓練、側平板訓練及腹內斜肌訓練幫助整體中軸保持穩定狀態減少姿態變化產生骨盆歪斜的可能性。

- 舉例練習包括平板式 (plank),此練習可以提高腹橫肌和豎棘肌的活動,透過正確維持平盤姿勢保持脊椎中性可減輕髖關節所承受不必要的張力,減少一側壓迫的風險。

- 另一個可嘗試的是 側橋(side plank) 可加強腹部側群肌肉及骨盆穩定能力讓單側肌肉更能有效控制骨盆平衡避免姿態因肌肉弱或不協調性問題而導致進一步傾斜或旋轉情況發生。

加強核心穩定的目標除了讓肌群提供足夠力量維持姿勢對應關係外更重要在提升全身整體的動態平衡與神經肌肉的反應度,這對於預防骨盆歪斜的複發非常具有積極意義。

搭配物理及復健方式糾正長期問題

在日常拉伸與核心肌群運動之上結合專業物理治療方法能更快改善因骨盆傾斜產生的功能性限制。物理治療常見手法包括深層肌肉按,熱壓刺激,電刺激等療程這些療法可幫助緩慢減少肌肉張力不平衡及促進局部新血循以加快恢復速度。

此外針對慢性姿態不平衡所引發的骨盆歪斜可以考慮接受運動治療指導透過針對特定姿態訓練(動作重新校正)、肌電反餓設備、及姿態重訓練讓整體肌肉協調性和運動模式重新整合恢復對中正確姿態控制感。

最後在康復階段應考慮循序漸近的策略進行從初步姿態調整進到功能性訓練最終提升運動協調性與動態穩定。這種進階治療方式對於解決長期存在但未妥善控制骨盆歪斜患者而言可發揮重要價值幫助逐步恢復至接近正常活動範疇。

透過 綜合調整正確站、走、坐姿、適當拉伸緊繃部位加強肌肉力量,及輔佐以物理治療或專業指導 可幫助穩定骨盆狀態,減緩因骨盆歪斜引發的不適與慢性症狀並有效避免問題的惡化與復發機會。

Leave a Reply