你知道什麼是足弓嗎?足弓無力會怎樣影響你的健康?本文詳細解析足弓訓練的重要性,教你如何透過足弓塌陷訓練與足弓矯正來改善問題,並分享足弓訓練器的正確使用方法,幫助你強化足部肌肉,遠離扁平足困擾!

目录

足弓是什麼

每次課後被學員問到腳底板痛、跑步容易小腿緊繃,我總是會仔細觀察他們的足部狀態。因為這往往揭示了身體的根基問題。

1.1 解剖結構:足部的三維拱橋

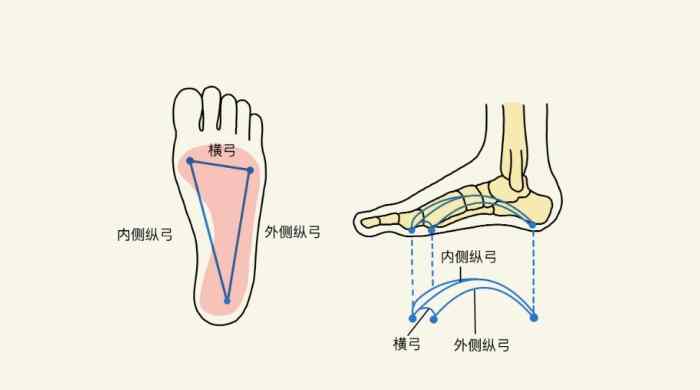

我們的腳絕非平板一塊!想像一下精密的工程結構:足弓是由足部的骨頭(蹠骨、楔狀骨、跟骨等)、強韌的韌帶(如蹠腱膜、彈簧韌帶)以及複雜的內在肌群(像是足底方肌、屈趾短肌等)共同搭建而成的三維拱形支架。它具體分為內側縱弓、外側縱弓與橫弓三個主要部分。

1.2 足弓的關鍵力學作用

這個拱橋設計絕非偶然。足弓是什麼?它是我們身體接觸地面時的第一道避震器,能在我們走路、跑步、跳躍時有效地吸收、緩衝來自地面的巨大衝擊力。同時,它就像一個儲存能量的彈簧,在腳離地的瞬間釋放能量,提供推進力,讓我們行走更省力、跑步更有爆發力。更棒的是,它穩固地承載了我們全身的重量並進行合理的分散。理解足弓是什麼及其功能,是進行訓練或矯正的基礎。

1.3 健康足弓的視覺判斷指標

想知道自己是否擁有一個健康的足弓嗎?簡單的初步觀察法:「濕腳印測試」算是一個簡易的居家判斷方式。把腳底沾濕後,站立踩在一張深色的紙(或報紙)上觀察留下的印痕:

- 正常足弓: 腳掌中段內側留下寬度約佔整個腳掌寬度一半左右的印痕,前腳掌和腳跟連線清晰。

- 低足弓/扁平足: 腳掌內側幾乎或完全貼地,印痕寬闊,內縱弓的弧度不明顯甚至消失。

- 高足弓: 腳掌內側與地面的接觸面積非常狹窄,甚至中段呈現斷開或極細窄的連接。

當然,這只是初步判斷,足部生物力學非常複雜,精確評估需要專業人員進行動態步態分析等檢查。

足弓無力會怎樣?千萬別輕忽的足底危機

大家常常問我:「教練,我只是腳有點酸而已,應該沒什麼關係吧?」親身體驗加上無數案例告訴我,忽視根基的失能,影響是全面性的。

2.1 足部警訊:疼痛與變形的開端

最直接、最常見的訊號就是各種足部的不適感。足弓無力會怎樣?最典型的初期症狀就是「足底筋膜炎」-清晨下床踩地第一步的足跟劇痛,或是長時間站立、行走後整個腳底的緊繃酸痛感。足弓塌陷導致腳掌過度內旋,大腳趾關節負擔陡增,容易造成「拇指外翻」變形。腳底的受力點改變,也可能在腳掌前側(蹠骨頭下方)長出疼痛的「蹠痛」或「胼胝」(硬皮)。我曾遇過學員因長期忽略初期症狀,後來連穿普通鞋子都變成折磨。這就是足弓無力會怎樣的第一步警告。

2.2 連鎖反應:膝蓋、骨盆到腰背的骨牌效應

別以為疼痛只會停在腳底!足弓是我們動力鏈(Kinetic Chain)的起始基石。當足弓無力會怎樣?它會擾亂整個下肢甚至身體的排列與力學傳導:

- 膝蓋壓力爆增: 足弓塌陷通常伴隨過度旋前(扁平足),這迫使小腿(脛骨)向內旋轉,連帶拉扯膝蓋(股骨)也向內,破壞膝關節的正常軌跡。長久下來,「髕骨股骨疼痛症候群」(跑者膝)、膝蓋內側韌帶張力過大或退化性關節炎提早報到的風險大大提升。

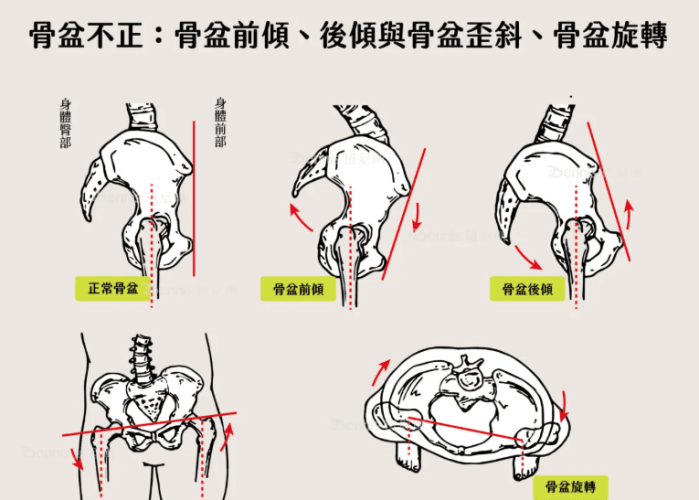

- 骨盆傾斜、脊椎代償: 問題繼續往上延伸。為了維持平衡,骨盆可能產生前傾、側傾或旋轉。腰椎被迫進行代償性的彎曲或側彎,這是導致長期下背痛、甚至腰椎椎間盤突出潛在因素之一。你能想像腳底的問題最終會影響到脖子僵硬嗎?臨床上確實不少見!這就是足弓無力會怎樣的連鎖骨牌效應。

2.3 運動表現的隱形殺手與日常生活的困擾

對於熱愛運動的朋友,足弓無力會怎樣?它絕對是拖垮表現的隱形殺手!足弓無法有效儲能釋能,推進效率大打折扣,讓你跑不快也跳不高。足部穩定性不足,容易在變向、急停或不平坦地面時發生「翻船」(踝關節扭傷)的風險。核心肌群需要耗費更多額外力氣去穩定來自身體下方的晃動,加速疲勞感。即便是不愛運動的人,足弓無力會怎樣?它會讓日常走路更容易疲勞、逛街沒多久就腳酸、甚至影響站姿平衡,老人家增加跌倒風險。一個無力的足弓,絕對是影響整體生活品質的重要關鍵點。

足弓塌陷訓練:啟動沉睡的足底能量

聽到這裡如果你發現自己可能有足弓無力的傾向,別擔心!透過系統性的足弓塌陷訓練,我們有很大的機會喚醒並強化那些沉睡的足部內在穩定肌群,重建足弓的功能性力量。.

3.1 初階喚醒:感知與基礎肌肉啟動

對於剛開始接觸足弓塌陷訓練的朋友,重點在於找回對足部細小肌肉的控制感覺(本體感覺),建立正確的發力模式:

- 足底筋膜放鬆與滾球按摩: 使用網球、高爾夫球或專用足弓滾輪,坐著將腳踩在球上,找到足底緊繃酸痛點(特別是足跟前側、足弓下緣),給予適度按壓並停留,每點約30秒,重複幾次。這能放鬆過度緊繃的筋膜組織,為後續訓練做準備。

- 腳趾開花運動: 坐姿或站姿皆可,雙腳平貼地面。專注於嘗試將五根腳趾盡可能地「扇形張開」,特別是讓大腳趾與其他四趾分開(想像拇指外翻的反向運動),維持張開5-10秒,緩緩放鬆。重複15-20次。這個簡單動作能活化足底內在肌群。

- 短足運動(Short Foot Exercise): 這是足弓塌陷訓練的核心基礎!坐姿,腳平放地面。試著在不彎曲腳趾的情況下,想像將腳跟與「蹠骨頭」(腳掌最前端凸起的骨頭)之間的地板「拉向」腳心,感覺足弓被輕輕向上提昇(腳跟、大拇趾球、小拇趾球三點仍穩固貼地),腳趾保持放鬆伸展而非捲曲抓地。關鍵在於用足底的內在肌肉發力,而非靠腳趾用力。維持收縮5-10秒,緩緩放鬆。初期可對著鏡子練習觀察足弓輕微抬起的變化。重複15-20次。

3.2 中階強化:動態控制與負重練習

當你能穩定做出短足運動後,就可以進階到更具挑戰性的動態與負重訓練:

- 提踵訓練變化: 站在階梯邊緣或厚書上,腳掌前半部著地。執行標準提踵時嘗試融入「短足運動」技巧-在腳跟抬至最高點時,同時主動收縮足弓(感覺足弓向上提昇凝聚)。緩緩下落時,仍盡量控制足弓位置,避免完全塌陷。3組,每組12-15次。雙腳穩定後可嘗試單腳提踵(扶牆輔助)。

- 彈力帶足部抗阻: 坐姿,將彈力帶兩端打結成圈。彈力帶套在雙腳前掌(蹠骨頭位置),雙腳稍微分開與肩同寬,給予彈力帶適當張力。執行「短足運動」向上收拱足的同時,雙腳嘗試抵抗彈力帶向外撐開的力量(內收動作),感覺足弓與腳踝內側肌群發力。維持收縮5-10秒,放鬆。3組,每組15次。這是極佳的足弓與踝部穩定整合訓練。

- 單腳站姿平衡進階: 單腳站立於平穩地面,先啟動「短足運動」建立足弓支撐。穩定後,嘗試閉上眼睛(難度大增!),或在不穩定的表面(如平衡墊、折疊的毛巾)上練習。亦可加入上半身的動作如雙手平舉向前傾、軀幹旋轉等,增加對足部穩定系統的挑戰。每次練習單腳維持30秒至1分鐘,換腳。這是足弓塌陷訓練中模擬動態生活非常重要的環節。

3.3 高階整合:功能性運動模式重塑

將訓練融入實際動作模式,才能真正改變足弓在動態活動中的角色:

- 功能性深蹲與弓步蹲整合: 進行深蹲或弓步蹲時,全程有意識地啟動「短足運動」,確保足弓在動作全程(特別是在下蹲最低點和發力站起時)保持支撐狀態,避免腳掌過度內旋塌陷。從自重開始,熟練後再考慮負重。

- 足弓協調步行練習: 專注於步行時每一步的足部動作:腳跟著地時,輕柔觸地→腳掌放平階段,主動啟動足弓支撐(感覺足弓凝聚抬起)→推進離地階段,透過穩固的足弓與大腳趾球發力蹬地。初期可放慢速度,仔細感覺足部的動作控制。

- 跳躍著地穩定性訓練: 從低高度的跳箱或階梯跳下,重點在於落地瞬間的緩衝與穩定:雙腳同時著地,腳尖向前,屈髖屈膝吸收衝擊,同時必須立即啟動足弓支撐,確保腳掌沒有嚴重內翻或外翻晃動。站穩後再進行下一次。這是預防運動傷害、提升運動表現的關鍵足弓塌陷訓練。持續、正確的足弓塌陷訓練是逆轉功能喪失的根本之道。

足弓訓練器怎麼用:聰明輔具的選擇與攻略

市面上琳琅滿目的輔具常讓大家眼花撩亂。我常提醒學員:「工具是輔助,主動訓練才是核心!」但選對且用對輔具,確實能強化訓練效果或提供日常支撐。

4.1 主流足弓訓練器評測與選購指南

身為裝備控也踩過不少雷,根據經驗整理常見訓練器特性:

| 訓練器類型 | 主要功能原理 | 優勢 | 適用人群/階段 | 使用建議頻率 |

|---|---|---|---|---|

| 足弓訓練滾筒 | 按摩放鬆筋膜 | 即時緩解足底緊繃酸痛 | 所有人,尤其訓練前後放鬆 | 每日1-2次,每次數分鐘 |

| 足底筋膜球 | 精準按壓激痛點釋放張力 | 攜帶方便,針對深層痛點效果好 | 足底筋膜炎患者、日常保養 | 每日數次,找到痛點按壓 |

| 彈力帶/阻力環 | 提供可調阻力強化肌力 | 針對性強化足部內收、內翻肌群 | 初階肌力建立後進階訓練 | 2-3次/週,10-15次/組 |

| 足趾分離器/伸展器 | 物理性撐開腳趾恢復空間 | 改善腳趾活動度,輔助拇趾外翻矯正 | 腳趾攣縮、拇趾外翻初期 | 每日20-30分鐘 |

| 平衡墊/搖晃板 | 製造不穩定挑戰本體感覺 | 提升足踝穩定與神經肌肉控制能力 | 中階至進階平衡穩定訓練 | 2-3次/週,每次數分鐘 |

足弓訓練器怎麼用才能真正有效?關鍵在於「配合訓練目標」與「正確動作模式」。例如彈力帶要在執行「內收抗阻」時才有意義,平衡墊要在能穩定啟動「短足」基礎上才挑戰。別讓輔具喧賓奪主。

4.2 訓練器使用SOP:避免無效訓練的關鍵步驟

- 步驟一:目的明確化。 先問自己:我現在要用這個工具來「放鬆筋膜」?「強化特定肌群」?還是「挑戰平衡穩定」?目的不同,選擇的工具和使用方式就不同。例如足底筋膜球主要用於放鬆,而非鍛鍊肌力。

- 步驟二:啟動核心肌群與足弓。 無論進行哪種輔具訓練,開始前先深呼吸,稍微收緊核心(想像肚臍輕貼向脊椎),同時啟動「短足運動」將足弓輕輕上提。建立好身體中軸線與足部根基的穩定,再開始操作輔具。這是經常被忽略卻無比重要的前置動作!

- 步驟三:動作標準優先於次數/強度。 操作時動作範圍要完整,速度要控制(特別是離心收縮階段),感受目標肌肉的發力。例如用彈力帶做內收抗阻時,動作要流暢,避免用身體晃動代償。寧可次數少、阻力輕,也要確保動作正確無代償。足弓訓練器怎麼用才有效?「質」永遠大於「量」!

- 步驟四:循序漸進、聆聽身體聲音。 阻力、時間、不穩定度都應從較輕鬆的程度開始,感覺游刃有餘後再逐步增加挑戰。若使用過程中出現關節疼痛(非目標肌肉的正常酸脹感),應立即停止並檢查姿勢是否錯誤或負荷過大。

- 步驟五:整合回功能性動作。 使用輔具訓練後,別忘了回到「短足站姿」、「單腳站立」或「功能性深蹲」等動作,檢視訓練效果是否能轉移到實際的姿勢控制和動作模式上。

若能掌握這些原則,足弓訓練器怎麼用才能真正成為你訓練計畫中的得力助手,而非買來積灰塵的器材。

足弓矯正:從觀念到行動的完整策略

當我們談論「矯正」,必須有清晰的認知:成人的結構性扁平足(骨骼排列已定型)很難完全改變成標準足弓,但我們能透過積極的足弓矯正策略-包含訓練、支撐與習慣調整-來顯著「改善功能」,減輕疼痛,預防併發症,讓足弓發揮它應有的作用。

5.1 黃金矯正期:兒童與青少年的關鍵介入

相對於成人,兒童及青少年處於骨骼肌肉快速發展的階段,可塑性高,是足弓矯正的黃金時期。家有寶貝若有以下情況應積極尋求評估(如小兒骨科醫師或物理治療師):

- 學齡前後足弓不明顯: 大部分幼兒因足底脂肪較厚會有生理性扁平足現象。但若超過6-7歲,足弓仍完全塌陷貼地,腳踝有明顯內傾(跟骨外翻)、行走姿勢異常(如內八嚴重)、抱怨容易腳酸或走路不穩。

- 積極非手術介入為主:

- 專業訂製矯正鞋墊: 根據孩子足部生物力學問題量身訂做的矯正鞋墊,能提供適當支撐,引導骨骼在正確的力線下生長發展。需定期追蹤更換。

- 足部與小腿肌群訓練: 結合趣味性的運動如用腳趾夾彈珠、毛巾抓握、踮腳尖走路、赤腳在沙灘草地行走、游泳等,自然地強化足部與踝部肌力及本體感覺。

- 選擇合適鞋款: 鞋子後跟杯要穩固、鞋身支撐性足、鞋頭寬度足夠讓腳趾自由活動、鞋底彎折點應在蹠骨頭處而非足弓處(避免破壞足弓結構)。 把握黃金期積極進行足弓矯正,效果通常顯著,甚至能避免日後需進行侵入性治療。

5.2 成人功能性矯正策略:緩解、支撐與強化並行

成人足弓矯正的核心目標在於「管理症狀、改善功能、預防惡化」:

- 專業評估與矯正鞋墊: 尋求「物理治療師」或「足踝專科醫師」進行詳細步態分析與足壓檢測,瞭解問題根源。根據評估結果訂製的「功能性矯正鞋墊」是最重要且有效的工具之一。它能提供足弓適當支撐、矯正過度異常的足部動作(如過度旋前)、改善整體身體力線、分散足底壓力點,從而顯著緩解疼痛(如足底筋膜炎、蹠痛)。需穿著於支撐性足夠的鞋款中。

- 持續性足弓強化訓練計畫: 這就是前面章節(第3章)的核心內容!即使穿著矯正鞋墊,持續進行針對性的足弓塌陷訓練(短足運動、彈力帶抗阻、單腳平衡訓練等)絕對不可或缺。鞋墊提供外在支撐,內在肌力訓練則是重建足部本身的穩定能力,兩者相輔相成。研究顯示,結合矯正鞋墊與運動訓練的效果優於單一介入。

- 日常習慣與鞋履調整:

- 限制赤腳行走: 特別是在堅硬平滑的地面(如磁磚、木地板),避免足底缺乏支撐而過度拉扯筋膜與韌帶。在家可穿有足弓支撐的室內拖鞋。

- 避免長期穿著平底鞋/人字拖/高跟鞋: 平底鞋和人字拖缺乏支撐與穩定,高跟鞋則迫使身體重心前移,增加足弓與前腳掌壓力。選擇鞋跟高度適中(約2-3公分)、後跟杯穩固堅硬(用手捏不易變形)、足弓處有支撐設計、鞋頭寬度足夠的鞋款。運動時務必穿著專業運動鞋。

- 控制體重: 體重過重會對足弓造成額外負擔,積極管理體重是重要的輔助策略。 成人足弓矯正沒有捷徑,是一個需要耐心與毅力的過程。堅持結合外在支撐(鞋墊)與內在強化(訓練),並調整生活習慣,多數功能性扁平足引發的症狀都能獲得良好控制。

5.3 手術矯正:何時該考慮的最後選項?

對於絕大多數人,積極的非手術足弓矯正策略已足夠。但在以下極少數嚴重情況下,經骨科足踝專科醫師詳細評估後可能會建議手術方案:

- 結構性異常嚴重且僵硬: 先天性跗骨聯合(某幾塊足部骨頭天生黏在一起無法活動)、嚴重的後足外翻或內翻變形等,導致疼痛無法以保守方式緩解。

- 嚴重的成人獲得性扁平足: 後脛肌腱功能失調(Posterior Tibial Tendon Dysfunction, PTTD)晚期,肌腱嚴重斷裂無法修復,足弓完全塌陷且疼痛劇烈,嚴重影響行走功能。

- 保守治療(包含專業鞋墊、復健運動、藥物)至少6-12個月完全無效,疼痛嚴重影響生活品質者。 足部矯正手術方式眾多且複雜,需根據具體問題量身訂做,目的在於恢復足部的正常排列、穩定關節、重建肌腱功能等。手術通常伴隨較長的恢復期(數月至一年以上)和積極的術後復健計畫。務必與醫師充分溝通了解利弊、風險與預期效果。手術絕對是足弓矯正最終不得已的選擇。

Q&A:關於足弓,你最想知道的五件事

-

足弓訓練器有用嗎?

- 有用,但有前提! 它們是「輔助工具」,效果取決於「你是否選對了工具」以及「是否用對了方法」配合你的訓練目標。單靠器材本身無法神奇地「治好」扁平足。例如:

- 足弓滾筒、筋膜球:對於緩解足底筋膜炎疼痛、放鬆筋膜「非常有用」。

- 彈力帶:對於「針對性強化」足部內收、內翻肌肉力量「相當有用」。

- 平衡墊:對於「提升足踝穩定性和本體感覺」「非常有用」。 然而,若期望單純靠穿著某種被動支撐器(非訓練性質)就能重建足弓肌力,效果則非常有限。最有用的工具是你持之以恆的主動訓練!

- 有用,但有前提! 它們是「輔助工具」,效果取決於「你是否選對了工具」以及「是否用對了方法」配合你的訓練目標。單靠器材本身無法神奇地「治好」扁平足。例如:

-

怎麼判斷自己是不是高足弓?

- 視覺檢查:

- 濕腳印測試: 腳印呈現狹窄的連接甚至中段斷開,前掌和腳跟印痕分離明顯。

- 赤腳站立觀察: 從後方看,腳跟通常呈現明顯向內傾斜(內翻)。從內側看,足弓異常高聳,站立時腳掌內側可能很難接觸地面。用手指探入足弓下空間很大。

- 鞋底磨損: 鞋子外側(特別是後跟外緣)磨損特別嚴重。

- 症狀觀察: 腳掌外緣(尤其小趾球區域)容易疼痛、長繭或雞眼。腳踝容易反覆「翻船」(外側扭傷)。小腿後側(腓腸肌、比目魚肌)長期緊繃甚至疼痛(因槓桿力臂改變)。可能感覺足部較僵硬、避震能力差。

- 專業評估: 最準確的方式是尋求物理治療師或醫師進行步態分析與足部生物力學檢查。

- 視覺檢查:

-

足弓會改變嗎?

- 會! 足弓狀態並非一生不變,會受到多種因素影響:

- 年齡: 幼兒期通常有生理性扁平足,足弓隨生長發育逐漸成形(約6-7歲後)。部分長者隨著韌帶鬆弛、肌肉力量下降,足弓也可能逐漸塌陷。

- 體重: 體重過重會增加足部負擔,加速韌帶鬆弛,可能導致足弓塌陷。

- 懷孕: 荷爾蒙變化使韌帶鬆弛,加上體重增加,孕期可能出現足弓塌陷或原有扁平足惡化。

- 後脛肌腱功能失調: 這是成人後天性扁平足的主因,肌腱退化斷裂會失去支撐足弓的重要力量。

- 神經肌肉病變: 如小兒麻痺後遺症、腦性麻痺等會影響肌肉張力與控制。

- 外傷: 足部骨折、韌帶嚴重損傷可能破壞足弓結構。

- 訓練與支撐: 積極的足弓塌陷訓練可以強化肌肉支撐力,改善「功能性」足弓的高度與穩定度。穿著適當支撐的鞋或鞋墊,可在穿戴期間提供外在支持。雖然成人骨骼結構不易改變,但功能性的改善是完全可以達成的目標。

- 會! 足弓狀態並非一生不變,會受到多種因素影響:

-

腳弓不穩定怎麼辦?

- 尋求專業評估: 找出不穩定的根源(是扁平足?高足弓?韌帶受傷?神經肌肉控制差?)是第一步。

- 積極強化訓練(核心策略):

- 持續進行足弓塌陷訓練,特別是「短足運動」、「單腳平衡訓練」(在平穩及不穩平面上)、「整合足弓的功能性動作訓練」(如深蹲、弓步蹲)。強化足部內在肌群和小腿肌群。

- 加強臀部肌群(臀中肌)訓練:如蚌殼式、側抬腿、單腿臀橋。穩定的臀部能減少來自上方對足踝的壓力。

- 外在支撐:

- 在專業指導下使用合適的「功能性矯正鞋墊」,提供足弓支撐並穩定後足。

- 選擇「支撐性良好」的鞋款(堅固後跟杯、穩定中底)。

- 在不平地表或進行高風險活動(如爬山、打球)時,可考慮使用「貼紮」或「護踝」提供額外穩定性(但切勿長期依賴取代肌力訓練)。

- 本體感覺訓練: 平衡練習(閉眼單腳站、平衡墊)能顯著提升神經肌肉控制能力。

-

如何評估足弓的健康度?

- 居家簡易初步觀察:

- 濕腳印測試: 如前所述,觀察印痕形態。

- 從後方觀察站立時的雙腳: 看腳跟是否垂直或過度內翻(外翻)/外翻(內翻)。

- 觀察舊鞋鞋底磨損位置: 正常磨損在腳掌中心略偏外側、腳跟外緣。異常磨損(如整個內側磨平、或極度偏外側磨損)是線索。

- 自我症狀檢視: 是否有反覆足部疼痛(足底、腳跟、前掌)、小腿緊繃、膝蓋痛、容易扭傷腳踝?走路或站立是否容易疲勞?

- 專業評估(強烈建議):

- 物理治療師/足踝專科醫師評估: 包含靜態足部排列檢查、關節活動度測試、肌肉力量測試(特別是後脛肌、腓骨長肌)。

- 動態步態分析: 觀察走路或跑步時下肢整體的生物力學變化,足部如何觸地、推進,有無過度旋前/旋後等。這是最關鍵的動態評估!

- 足壓檢測: 利用壓力感測板分析站立和行走時足底各區域的壓力分布是否異常(壓力過度集中在前掌、後跟或內側等)。

- 影像學檢查(必要時): 如X光評估骨骼排列結構(足弓角度測量如Cyma Line、Mearys Angle),超音波檢查肌腱韌帶狀況。 綜合靜態、動態評估結果和症狀,才能全面了解足弓的健康狀態與功能問題所在。

- 居家簡易初步觀察:

Leave a Reply