想增加小腿肌肉卻不知如何訓練?本文分享專業的小腿肌肉訓練方法與腿部肌肉訓練技巧,推薦有效的腿部力量訓練器材,幫助你強化小腿肌群與整體腿部線條。從基礎動作到進階訓練,完整解析如何透過正確訓練與器材輔助,打造結實有力的小腿與腿部肌肉!

目录

增加小腿肌肉

在訓練領域中,許多健身愛好者專注於大腿或臀部,卻低估了小腿肌肉的重要性。忽略這區域可能導致腿部發展不均衡,甚至增加運動傷害風險。增加小腿肌肉應成為每個訓練計畫的核心環節,因為它能改善身體對稱性並提升運動表現。從解剖學原理出發,小腿肌肉的組成複雜,涉及快肌和慢肌纖維,這意味著訓練需兼顧力量和耐力元素。從個人經驗,我發現有效的增加小腿肌肉策略能顯著提高整體下肢穩定性,尤其是在籃球或跑步等高衝擊運動中。

1.1 小腿肌肉的解剖基礎

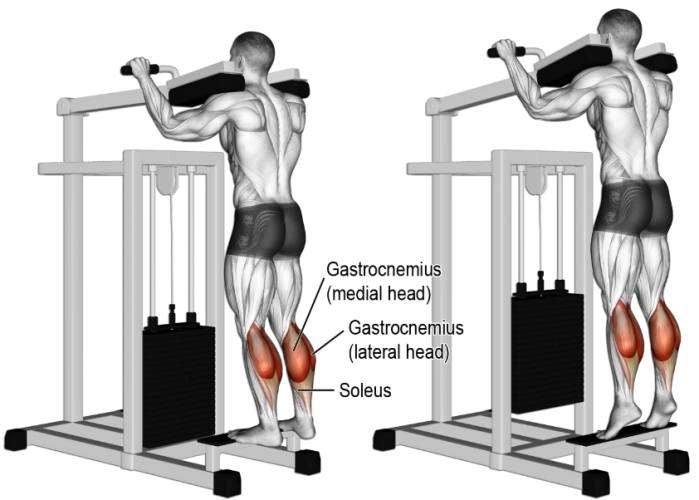

小腿肌肉主要包括腓腸肌(gastrocnemius)和比目魚肌(soleus),腓腸肌橫跨膝蓋和腳踝,負責爆發性動作;比目魚肌則位於深層,專注於耐力活動。它們共同參與腳踝的蹠屈(plantar flexion),這動作是走路、跳躍的基礎。根據運動生理學理論,肌肉纖維類型決定訓練方式:腓腸肌以快肌為主,適合高重量低次數訓練;比目魚肌則以慢肌為主,需採用高次數低重量策略。忽視這些細節會讓增加小腿肌肉的成效大打折扣。我常提醒學員,理解解剖結構是安全訓練的第一步,避免因錯誤動作導致肌腱炎。

1.2 為什麼要專注於增加小腿肌肉量

許多運動員忽略小腿訓練,認為大腿或核心肌群更重要,但這低估了小腿在生物力學中的作用。增加小腿肌肉能提升腳踝穩定性和緩衝能力,減少扭傷風險,尤其在崎嶇地形運動時。從能量代謝角度,小腿肌肉的耐力訓練能增強血流量,促進乳酸清除,延緩疲勞。研究顯示,小腿肌肉質量不足與下肢失衡相關,可能引發膝蓋或腰部疼痛。在我個人的訓練歷程,早期忽略小腿訓練導致我跑步時容易抽筋;後來透過專注的增加小腿肌肉計畫,我改善了步態效率,並在馬拉松中提升了持久力。

1.3 增加小腿肌肉的核心原則

要有效增加小腿肌肉,必須遵循肌肉生長的基本原則:超負荷(overload)和漸進式超負荷(progressive overload)。這意味著訓練強度需逐步增加,例如每週提升重量或次數。超負荷原則理論指出,肌肉必須承受超過日常負荷的刺激才能生長。建議訓練頻率每週2-3次,每次專注於腓腸肌和比目魚肌的孤立動作。從實務經驗,我發現訓練量(volume)比強度更重要:高次數(15-20次)結合中等重量更能刺激慢肌纖維。此外,恢復期不可少,小腿肌肉恢復快,但過度訓練仍可能引發發炎。一個常見錯誤是忽略全範圍運動(full ROM),這會限制肌肉發展;我建議在每次訓練中強調腳踝的完整屈曲和伸展,以最大化增加小腿肌肉的效果。

腿部肌肉訓練

整體腿部訓練是建構強壯下肢的基石,小腿肌肉只是其中一環,但若忽略它,整個腿部發展會失衡。腿部肌肉訓練應涵蓋大腿前側(股四頭肌)、後側(腿後肌群)、臀部和小腿,確保力量傳遞的連貫性。從運動科學角度,腿部作為人體最大肌群之一,訓練能刺激生長激素分泌,促進全身肌肉合成。在我的博客旅程中,我見過太多人只練深蹲而忽略小腿,結果腿部線條不協調;因此,整合性的腿部肌肉訓練計畫是關鍵。它不僅提升運動表現,更能預防常見傷害,如 ACL 撕裂。

2.1 腿部肌肉群的結構與功能

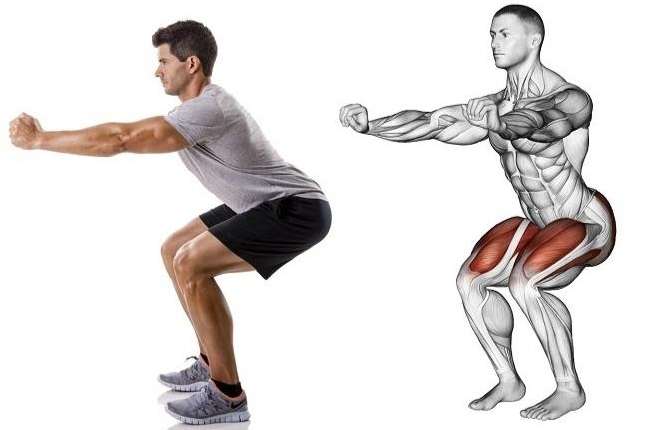

腿部肌肉群分為四大區塊:股四頭肌負責膝蓋伸展,腿後肌群處理彎曲,臀部肌群驅動髖部動作,而小腿肌肉則控制腳踝穩定。每個肌群都有獨特纖維類型,例如股四頭肌以快肌為主,適合爆發力訓練;小腿肌肉則需耐力導向方法。根據生物力學原理,這些肌群協同工作,形成一個動力鏈(kinetic chain),如果小腿肌肉薄弱,整個鏈條的傳遞效率會下降。在規劃腿部肌肉訓練時,我總是強調比例均衡:大腿和小腿訓練量應保持 1:1,避免過度側重單一區域。這點在運動表現上尤其關鍵,例如足球員的變向動作需小腿提供瞬間支撐。

2.2 腿部肌肉訓練的重要性

忽略腿部訓練會導致上身與下身力量失衡,影響整體姿態和運動效率。腿部肌肉訓練能提升基礎代謝率,因為大肌群消耗更多能量,有助於脂肪燃燒。從傷害預防角度,強化腿部肌肉可減少關節負擔,尤其對膝蓋和腳踝;研究顯示,均衡的訓練降低運動傷害率達 30%。在我個人的訓練課表中,每週固定納入腿部肌肉訓練,這不僅讓我登山時更輕鬆,還改善了日常活動的機能性。此外,小腿肌肉作為下肢的"彈簧",訓練能增強緩衝能力,例如在跳躍落地時減少衝擊力,這點在籃球運動中尤其明顯。

2.3 如何設計有效的腿部肌肉訓練計劃

一個好的腿部肌肉訓練計畫應結合多樣動作,涵蓋不同肌群。建議採用分腿法(split routine),例如一天專注股四頭肌和臀部,另一天強化腿後肌群和小腿。訓練頻率每週 2 次,每次 45-60 分鐘,基於超負荷原則逐步增加強度。具體方法包括:

- 複合動作如深蹲和硬舉,啟動全身肌群。

- 孤立動作如腿彎舉,針對特定區域。

- 整合小腿訓練,例如在腿部日結束前加入提踵練習。

從週期化訓練理論,我建議 4-6 週為一週期,交替高強度和高次數階段。常見錯誤是忽略熱身和冷卻,這會增高拉傷風險;我的標準流程是先做 10 分鐘動態伸展,訓練後用靜態伸展收尾。這樣的腿部肌肉訓練設計確保了可持續性,避免平台期。

小腿肌肉訓練方法

小腿肌肉常被稱為"頑固肌群",因為生長速度較慢,但採用正確的小腿肌肉訓練方法能突破瓶頸。從訓練科學看,小腿肌肉的慢肌纖維比例高,需高次數(15-25 次)和全範圍運動才能充分刺激。忽略這點會導致訓練無效。在我的教學中,我強調方法多樣性,避免身體適應單一刺激;這不僅提升樂趣,還強化肌肉記憶。一個完整的小腿肌肉訓練方法計畫應包括腓腸肌和比目魚肌的獨立訓練,並融入功能性動作。

3.1 基本的小腿肌肉訓練方法介紹

最基礎的小腿肌肉訓練方法是站立提踵(standing calf raise),這動作針對腓腸肌,模擬日常推蹬動作。執行時,腳趾站在台階邊緣,腳跟下沉後再上抬至最高點,保持頂峰收縮 1-2 秒。根據肌電圖研究,這動作能高度活化小腿肌肉。另一個核心方法是坐姿提踵(seated calf raise),專注於比目魚肌,適合耐力訓練。動作要點是膝蓋彎曲,減輕腓腸肌參與,強調腳踝的緩慢控制。我常提醒初學者從自重開始,逐步增加阻力;每組做 3-4 組,每組 15-20 次,確保動作形式優先於重量。這些小腿肌肉訓練方法看似簡單,但精準執行能顯著提升肌肉張力。

3.2 進階訓練技巧

當基礎動作變得太容易時,進階的小腿肌肉訓練方法能帶來新刺激。技巧包括:

- 變換腳位:腳尖朝內(inward)強化腓腸肌外側,朝外(outward)側重內側,這基於肌肉纖維走向原理。

- 離心訓練(eccentric focus):強調下放階段的控制,例如用 3 秒下放、1 秒上抬,這能造成更多微創傷,促進肌肉修復生長。

- 超組訓練(superset):結合站立和坐姿提踵,無間歇交替,提升代謝壓力。

從個人實證,我發現加入跳躍訓練如跳繩,能整合功能性元素,增強爆發力。每週一次加入這些進階技巧,避免單調性。注意,進階方法需打好基礎;我見過學員急於加重而導致跟腱炎,所以漸進性是安全關鍵。這些小腿肌肉訓練方法不僅增加肌肉量,還提升神經適應能力。

3.3 訓練常見錯誤與修正

許多人在小腿肌肉訓練方法中犯錯,降低效率。常見錯誤包括:

- 動作範圍不足:只做部分屈曲,未充分伸展肌肉。修正法是強調全範圍運動,腳跟低於台階水平。

- 忽略頂峰收縮:上抬後未暫停,減少肌肉緊張時間。建議頂峰時緊繃 1-2 秒。

- 訓練頻率過低:小腿恢復快,但許多人每週只練一次。修正為每週 2-3 次,分散訓練量。

根據運動傷害預防原則,錯誤形式可能引發足底筋膜炎。我透過影像分析工具幫助學員矯正,例如錄製動作回放。此外,熱身不足是另一個陷阱;小腿肌肉需專屬動態伸展,如腳踝繞圈。修正錯誤後,小腿肌肉訓練方法的成效往往倍增,這點在我舉辦的工作坊中得到驗證。

腿部力量訓練器材

選擇合適的器材能讓訓練更高效和安全。腿部力量訓練器材範圍廣泛,從基本自重到先進機器,每種都有獨特優缺點。從生物力學角度,器材設計影響肌肉招募模式;例如,自由重量器材強調穩定性和功能性,而機器則提供可控路徑。在我的健身房實測中,我發現結合多種器材能避免適應瓶頸,最大化腿部發展。正確使用腿部力量訓練器材不僅提升小腿專項訓練,還整合到整體計畫中,確保均衡發展。

4.1 自由重量器材的運用

自由重量器材如啞鈴和槓鈴,是腿部力量訓練器材的核心,因為它們模擬自然動作,強化穩定肌群。針對小腿,常用包括:

- 槓鈴站立提踵:雙手持槓鈴於肩上,進行提踵動作,適合高重量訓練。

- 啞鈴單腳提踵:單手持啞鈴,另一手扶牆,針對單側不平衡。

從訓練理論,自由重量需更多神經控制,增強本體感覺。重量選擇基於 1RM(一次最大重量)的 70-80%,每組 8-12 次。我偏好這類器材,因為它們提升功能性力量,但初學者需注意平衡風險;建議從輕重量開始,逐步加重。這些腿部力量訓練器材在小腿訓練中尤其有效,結合超負荷原則。

4.2 機器器材的優缺點分析

機器器材如小腿推舉機(calf press machine)或坐姿提踵機,提供固定路徑,降低受傷風險。優點包括:

- 易於控制動作形式,適合初學者或復健。

- 可調整阻力檔次,精準針對小腿肌肉。

缺點是功能性較低,可能忽略穩定肌群。根據器材效率測試,坐姿提踵機對比目魚肌的活化度最高;站立式機器則側重腓腸肌。在規劃腿部力量訓練器材使用時,我建議混合自由重量和機器:例如,腿部日先用槓鈴深蹲啟動大腿,再用機器專攻小腿。機器維護也很重要;我定期檢查滑軌潤滑,避免卡頓。這些腿部力量訓練器材讓高次數訓練更安全,促進肌肉耐力。

4.3 創新與輔助器材推薦

隨著科技發展,新型腿部力量訓練器材如阻力帶(resistance bands)和小腿訓練台(calf block)提供更多變化。阻力帶輕便,適合居家訓練;繫在腳掌進行提踵,能調節張力。小腿訓練台則專為站立提踵設計,確保全範圍運動。其他輔助器材包括:

- 平衡墊(balance pad):站在不穩定表面提踵,強化本體感覺和小肌群。

- 震動平台(vibration platform):研究顯示,結合震動能提升肌肉活化率。

從創新角度,我推薦 app 控制的智能器材,如連接手機的阻力器,提供即時數據反饋。這些腿部力量訓練器材讓訓練更靈活,尤其適合旅行或有限空間。個人經驗中,阻力帶是我最愛的輔助工具,因為它便攜且能無縫整合到任何腿部力量訓練器材計畫中。

Q&A

在這部分,我將解答讀者常見疑問。作為運動博主,我累積了豐富的實務知識,並結合解剖學理論提供可信答案。每個問題都基於科學原則,避免空泛建議。

1. 如何增加小腿肌肉量?

要有效增加小腿肌肉量,必須遵循漸進超負荷原則:逐步提升訓練強度,例如每週增加重量或次數。專注於高次數訓練(15-25 次),因為小腿肌肉以慢肌纖維為主,需耐力刺激。動作選擇上,結合站立提踵(針對腓腸肌)和坐姿提踵(針對比目魚肌),確保每週訓練 2-3 次。營養支持也很關鍵:攝取足夠蛋白質(每公斤體重 1.6-2.2 克)和碳水化合物,促進肌肉修復。從理論看,小腿肌肉生長較慢,需耐心;我建議追蹤進度,每 4 週測量圍度,調整計畫。

2. 深蹲可以練到小腿嗎?

深蹲主要訓練股四頭肌、臀部和腿後肌群,對小腿肌肉的刺激較間接。在深蹲的上升階段,腳踝蹠屈動作會輕微招募小腿肌肉,但活化度低於專項練習如提踵。根據肌電圖研究,深蹲中小腿肌肉貢獻度僅約 10-15%,無法取代孤立訓練。因此,深蹲應作為整體腿部訓練的一部分,但需額外加入小腿專項動作。在我的訓練中,我會在深蹲後追加提踵,確保小腿不落後。

3. 小腿肌肉萎縮怎麼辦?

小腿肌肉萎縮可能源於神經損傷、長期不動或營養不足。處理方式包括:首先,就醫確認原因,如物理治療師評估;其次,採用漸進式復健訓練,從輕阻力開始(如彈力帶提踵),每週 3-4 次,刺激肌肉再活化。營養上,增加蛋白質和維生素 D 攝取,支援肌肉合成。理論上,萎縮肌肉需低強度高頻率訓練,避免過度負荷。我指導過類似案例,建議結合水療等低衝擊活動,逐步恢復功能。

4. 如何拉小腿肌肉?

拉小腿肌肉指伸展動作,預防緊繃或傷害。有效方法包括:站立牆壁伸展(面對牆,一腳後蹬,腳跟著地,身體前傾),針對腓腸肌;坐姿伸展(坐地,一腿伸直,用手拉腳尖),側重比目魚肌。每次伸展保持 30 秒,重複 2-3 次,每週進行 5-7 天。從運動科學,伸展改善柔軟度和血流量,降低拉傷風險。我建議在訓練後冷卻時執行,避免冷肌肉伸展。若有急性疼痛,應暫停並諮詢專業。

關於作者:我是「活力運動站」的版主小安教練,身為一位熱愛健身的台灣部落客,我的使命就是帶給大家實用的運動知識、居家訓練技巧,還有滿滿的正能量!無論你是健身新手還是老手,這裡都能找到適合你的內容~跟著我一起動起來,打造健康又快樂的生活吧!

Leave a Reply