膝蓋韌帶有哪些?為什麼會受傷、斷裂?拉傷分3級,治療方法有哪些?如何避免運動傷害?這些都是運動愛好者和受傷者關心的重點。膝蓋韌帶包括前十字韌帶、後十字韌帶等,受傷常因外力或運動不當。拉傷分為輕、中、重度,治療方法包括休息、物理治療、手術等,避免運動傷害需正確熱身與使用護具。

膝蓋韌帶的種類與功能

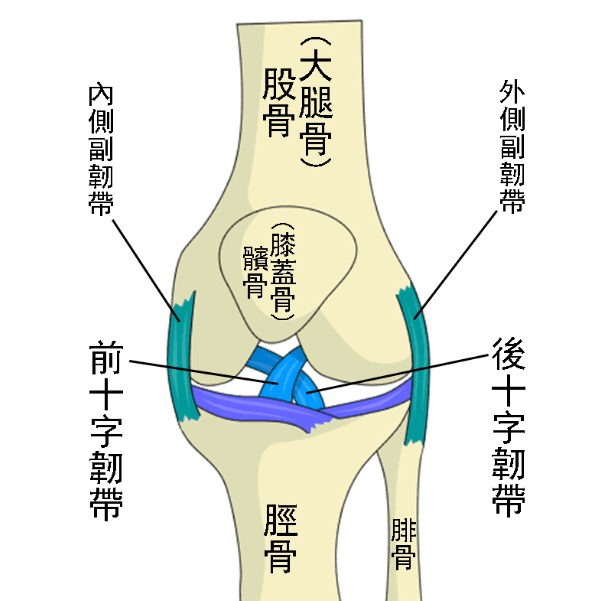

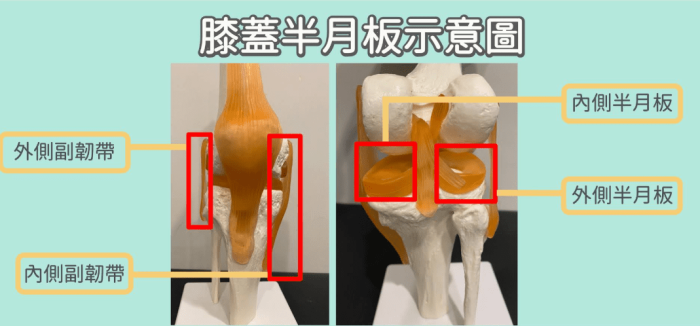

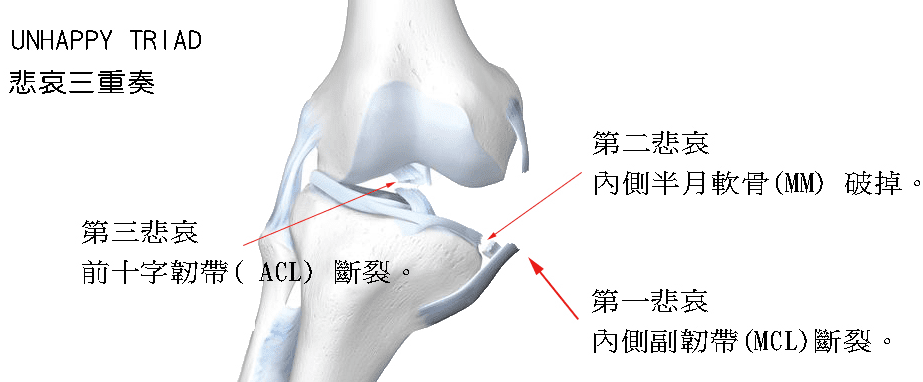

膝蓋是人體中結構最複雜的關節之一,其穩定性主要依靠四條主要韌帶來維持。這些韌帶不僅提供關節的支撐,還確保膝蓋在活動時保持正確的對齊和穩定性,避免不必要的移位或損傷。膝蓋韌帶主要分為前十字韌帶(ACL)、後十字韌帶(PCL)、內側副韌帶(MCL)和外側副韌帶(LCL),每一條韌帶都有其獨特的功能,協同作用以確保膝蓋的正常活動。

前十字韌帶(ACL)位於膝蓋中央,主要作用是防止脛骨(小腿骨)向前滑動,並在膝蓋旋轉時提供穩定性。這條韌帶在許多體育運動中尤其重要,例如籃球、足球和滑雪,因為這些活動常涉及急停、急轉或跳躍落地等動作,容易導致ACL受傷。

後十字韌帶(PCL)與ACL相對,位於膝蓋後方,主要作用是防止脛骨向後滑動。相比ACL,PCL的受傷機率較低,但仍然可能在膝蓋受到強烈撞擊時斷裂,例如在交通事故或運動中膝蓋遭受正面撞擊的情況。

內側副韌帶(MCL)位於膝蓋內側,主要負責穩定膝蓋的內側結構,防止膝蓋過度外翻。這條韌帶在接觸性運動中容易受傷,例如足球或橄欖球,當膝蓋受到來自外側的撞擊時,可能導致MCL拉傷或撕裂。

外側副韌帶(LCL)位於膝蓋外側,與MCL相對,其主要功能是防止膝蓋過度內翻。LCL受傷的情況相對較少,但若膝蓋受到來自內側的撞擊,也可能導致LCL損傷。

這四條韌帶共同作用,確保膝蓋在活動時保持穩定,並減少關節受損的風險。了解這些韌帶的功能,有助於認識膝蓋受傷的原因,以及如何預防和治療相關損傷。

膝蓋韌帶受傷與斷裂的原因

膝蓋韌帶受傷或斷裂通常與外力衝擊、不當運動姿勢以及肌肉力量不足等因素有關。這些因素可能導致韌帶承受過度的張力,最終引發拉傷甚至斷裂。

外力衝擊

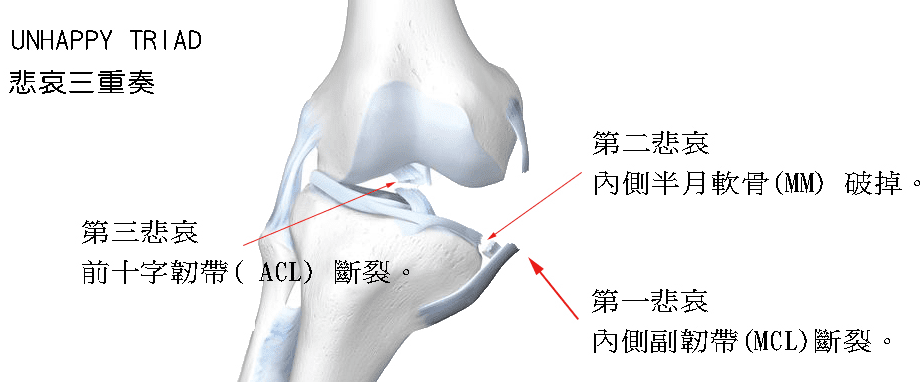

膝蓋韌帶最容易因外力衝擊而受傷,特別是在接觸性運動或交通事故中。例如,足球、籃球或橄欖球等運動中,膝蓋可能遭受來自外側或內側的撞擊,導致韌帶過度拉伸或撕裂。前十字韌帶(ACL)和內側副韌帶(MCL)尤其容易受到這類外力影響。此外,交通事故中的膝蓋撞擊,如車禍時膝蓋撞擊儀表板,也可能導致後十字韌帶(PCL)損傷。

不當運動姿勢

不正確的運動姿勢是膝蓋韌帶受傷的另一個主要原因。例如,跳躍落地時膝蓋未正確對齊,或急停、急轉時膝蓋過度旋轉,都會增加韌帶受傷的風險。特別是在籃球、滑雪或體操等需要快速變向或跳躍的運動中,若缺乏正確的技術指導,膝蓋韌帶可能因承受過多壓力而受損。此外,跑步時步態異常,如過度內旋或外旋,也可能增加膝蓋韌帶的負荷,導致長期損傷。

肌肉力量不足

膝蓋的穩定性不僅依賴韌帶,還需要周圍肌肉的支撐。股四頭肌(大腿前側肌肉)和腿後肌群(大腿後側肌肉)在維持膝蓋穩定方面起著關鍵作用。若這些肌肉力量不足,膝蓋在活動時更容易失去控制,增加韌帶受傷的風險。例如,女性運動員由於股四頭肌與腿後肌群的力量比例較不均衡,ACL受傷的機率通常比男性更高。此外,缺乏核心肌群訓練也可能影響身體平衡,使膝蓋在運動時更容易受傷。

膝蓋韌帶受傷的原因多種多樣,但大多數情況都可以通過改善運動技術、加強肌肉訓練以及避免過度衝擊來降低風險。了解這些因素,有助於制定更有效的預防措施,減少膝蓋韌帶損傷的可能性。

膝蓋韌帶拉傷的三級分類

膝蓋韌帶拉傷的程度通常分為三級,分別是輕度拉傷(第一級)、中度拉傷(第二級)和嚴重拉傷或斷裂(第三級)。不同等級的拉傷對韌帶的損傷程度不同,症狀和影響也有所差異。

輕度拉傷(第一級)

輕度拉傷指的是韌帶纖維受到輕微拉伸或少量撕裂,但整體結構仍然完整。這類拉傷通常由膝蓋受到輕微衝擊或過度伸展引起,例如跑步時不小心扭傷膝蓋或進行高強度運動時姿勢不正確。輕度拉傷的症狀包括輕微疼痛、腫脹和膝蓋不適,但通常不會影響正常活動,膝蓋仍能承受體重並保持穩定。大多數情況下,輕度拉傷可以在休息和適當護理後自行恢復,恢復時間通常為數天至一週左右。

中度拉傷(第二級)

中度拉傷指的是韌帶纖維部分撕裂,導致膝蓋穩定性受到一定影響。這類拉傷通常由較強烈的衝擊或急劇扭轉膝蓋引起,例如籃球或足球運動中急停、急轉時膝蓋扭傷。中度拉傷的症狀比輕度拉傷更明顯,包括較嚴重的疼痛、腫脹、瘀血以及膝蓋活動受限。患者可能在行走或承重時感到不適,膝蓋有鬆動感,但通常仍能維持基本功能。恢復時間較長,通常需要數週至一個月,並可能需要物理治療或使用護膝來穩定膝蓋,以促進韌帶癒合。

嚴重拉傷或斷裂(第三級)

嚴重拉傷或斷裂指的是韌帶完全撕裂,導致膝蓋失去穩定性,甚至無法正常活動。這類損傷通常由強烈的外力衝擊或劇烈扭轉膝蓋引起,例如足球或滑雪運動中膝蓋遭受強烈撞擊,或跳躍落地時姿勢錯誤。嚴重拉傷的症狀包括劇烈疼痛、明顯腫脹、膝蓋鬆動甚至變形,患者通常無法正常行走或承重,膝蓋有明顯的不穩定感。部分患者甚至會在受傷瞬間聽到「啪」的一聲,這通常是韌帶完全斷裂的徵兆。恢復時間最長,通常需要數月,甚至可能需要手術修復韌帶,並配合長時間的復健訓練才能恢復正常功能。

不同等級的膝蓋韌帶拉傷對患者的影響程度不同,從輕微不適到完全喪失膝蓋穩定性都有可能。了解這些分級,有助於正確判斷受傷程度,並選擇合適的治療方法,以促進韌帶恢復。

膝蓋韌帶受傷的治療方法

膝蓋韌帶受傷的治療方法因傷害程度而異,通常包括保守治療(如冰敷、休息、復健)和手術治療(如韌帶重建)。選擇合適的治療方式有助於促進韌帶癒合,恢復膝蓋功能,並減少後遺症的風險。

保守治療

對於輕度(第一級)或中度(第二級)膝蓋韌帶拉傷,通常採用保守治療,以促進韌帶自然癒合,並恢復膝蓋穩定性。

冰敷與休息

受傷初期,冰敷是減輕腫脹和疼痛的重要措施。建議在受傷後的前48至72小時內,每隔2至3小時冰敷15至20分鐘,以減少炎症反應。此外,適當休息可避免進一步損傷,讓韌帶有足夠的時間修復。

復健訓練

復健是膝蓋韌帶受傷後恢復功能的關鍵。物理治療師通常會根據受傷程度設計專門的訓練計畫,包括伸展運動、肌力訓練和平衡訓練,以增強膝蓋周圍的肌肉,提高關節穩定性。例如,股四頭肌和腿後肌群的強化訓練可以減少膝蓋的負擔,而平衡訓練則有助於改善膝蓋的控制能力,降低再次受傷的風險。

護具輔助

在復健過程中,使用護膝或膝關節支撐器可以提供額外的穩定性,防止膝蓋過度活動,減少進一步損傷的可能性。這對於中度韌帶拉傷的患者尤其重要,有助於在恢復期間保護膝蓋。

手術治療

對於嚴重韌帶撕裂或斷裂(第三級拉傷),通常需要進行手術治療,以恢復膝蓋的穩定性,特別是對於前十字韌帶(ACL)或後十字韌帶(PCL)完全斷裂的情況。

韌帶重建手術

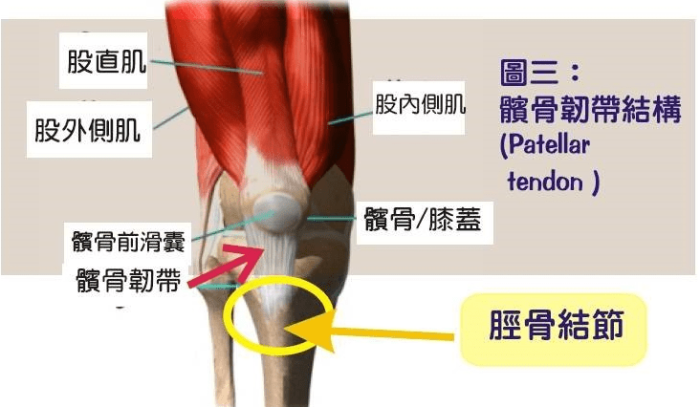

韌帶重建是最常見的治療方式,通常使用自體肌腱(如膕繩肌或髕骨肌腱)或異體肌腱(捐贈者的肌腱)來取代受損的韌帶。手術過程中,醫生會透過關節鏡進行微創手術,將新的韌帶固定在正確的位置,以恢復膝蓋的穩定性。

術後復健

手術後的復健至關重要,通常需要持續數月,以恢復膝蓋的活動度、肌力和穩定性。復健計畫通常分為幾個階段,初期以減少腫脹和恢復基本活動能力為目標,中期著重於肌力訓練和平衡訓練,後期則著重於恢復運動能力。

選擇適當的治療方法取決於受傷的程度、患者的年齡、活動水平以及個人需求。透過正確的治療和復健,大多數膝蓋韌帶受傷的患者都能夠恢復正常活動,並降低未來受傷的風險。

避免膝蓋運動傷害的預防措施

膝蓋韌帶受傷在運動中相當常見,但透過適當的訓練和預防措施,可以大幅降低受傷風險。以下幾種方法有助於保護膝蓋韌帶,提高關節穩定性,減少運動傷害的可能性。

熱身運動

在進行任何高強度運動前,充分的熱身是預防膝蓋受傷的關鍵。熱身可以提高肌肉和韌帶的彈性,減少運動時的拉傷風險。建議進行5至10分鐘的低強度有氧運動,如慢跑或跳繩,以促進血液循環,提高膝蓋周圍組織的溫度。此外,動態伸展(如弓步走、高抬腿)可以增加膝蓋的活動度,使關節在運動中更靈活,降低韌帶受傷的可能性。

增強核心與腿部肌群

膝蓋的穩定性不僅依賴韌帶,還需要強健的肌肉來支撐。核心肌群(包括腹部、下背部和骨盆周圍的肌肉)在維持身體平衡和控制姿勢方面起著關鍵作用。若核心肌群較弱,膝蓋在運動時容易失去穩定性,增加受傷風險。因此,建議進行平板支撐、橋式訓練等核心肌群強化訓練,以提高整體穩定性。

腿部肌群的強化同樣重要,特別是股四頭肌(大腿前側)和腿後肌群(大腿後側),這兩組肌肉共同作用,以減少膝蓋韌帶承受的壓力。例如,深蹲、弓步、腿舉等訓練可以有效增強這些肌群,提高膝蓋的支撐能力,降低運動時的損傷風險。

使用正確的運動技巧

許多膝蓋韌帶受傷源於不正確的運動技巧,特別是在跳躍、落地和急轉彎等動作中。例如,在籃球或排球等需要跳躍的運動中,若落地姿勢不正確,膝蓋可能過度內扣,增加前十字韌帶(ACL)受傷的機率。因此,學習正確的落地技巧至關重要,包括保持膝蓋與腳尖方向一致、落地時彎曲膝蓋以吸收衝擊力等。

此外,在跑步、滑雪或體操等運動中,正確的步態和身體姿勢也能減少膝蓋韌帶的負擔。建議在接受專業指導的情況下學習正確的運動技巧,以確保膝蓋在活動時保持穩定,降低受傷風險。

透過充分的熱身、強化核心與腿部肌群,以及掌握正確的運動技巧,可以有效降低膝蓋韌帶受傷的可能性。這些預防措施不僅有助於提高運動表現,也能延長運動生涯,減少因傷害而導致的停賽或治療時間。

Leave a Reply